爪掻き綴れ織

- 世界で最も古い模様を織出す技法の一つである -

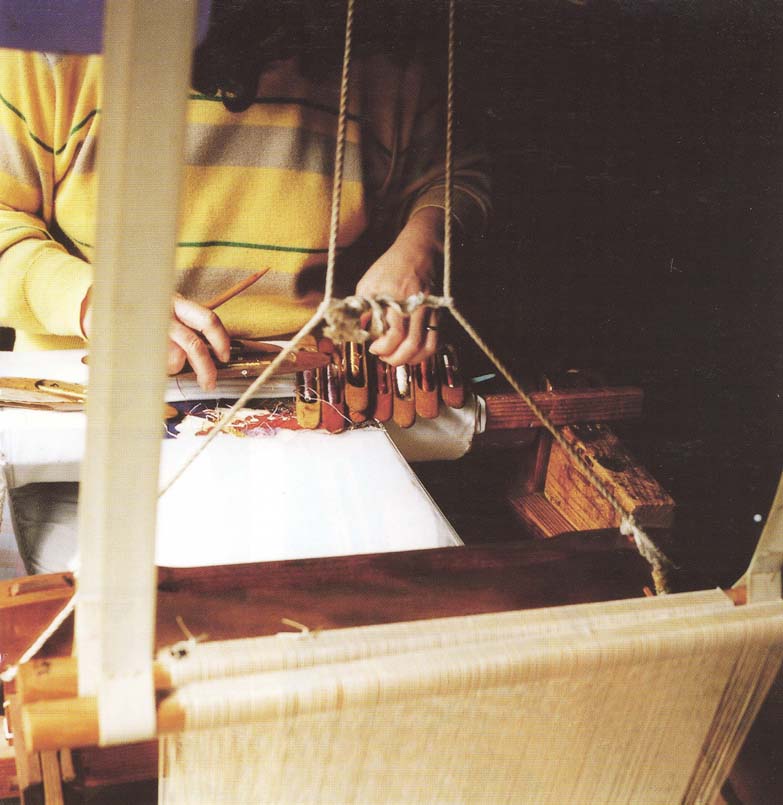

綴は金襴や緞子等の他の紋織物のように紋を織出すためのジャガ-ド【模様に合わせて縦糸を上下させる装置】を必要としません。模様は下絵を見ながら色糸を一本ずつ縦糸刺繍するようにはめ込まれていきます。そしてその色糸一本一本を櫛をつかってしっかりと織り込んでいくのです。

そのとき模様の細かいところは指の爪の先を櫛状にして織り込むため綴織りは別名【爪かき】とも呼ばれています。

この織りの技法は、模様を織り出すため特別の装置を必要としないことから世界で最も古い紋織り物と考えられ各地で自然に綴り始められたようです。現存する最も古い物は、エジプトで発見された毛綴紀元前1500年頃に綴られたと考えられます。他にもインカの毛綴やモンゴルの遺跡より発見された紀元前後の毛綴などが有名です。

中国では絹綴が6〜7世紀頃より盛んに綴られるようになり、わが国にもその頃、織物や技術が伝えられました。わが国の仏教と綴の関係は古く当麻寺の曼茶羅、綴と類似技法で綴られた正倉院のおり成樹皮色袈裟や弘法大師が唐より請来したと伝えられている乾犍殻子袈裟などわが国に現存する最古の綴はその多くが仏教に関する物です。